第74届美国心脏病学会科学年会(ACC.25)汇聚了全球心血管领域重要研究成果与进展。为助力国内PAH诊疗的临床实践与学科发展,本刊特邀中国医学科学院阜外医院柳志红教授,基于ACC会议公布的前沿成果,结合我国PAH领域的临床现状,对PAH诊疗的发展趋势进行剖析与解读,以期为临床医生提供切实的启发与借鉴。

《国际循环》:本次ACC会议上,我们见证了众多关于PAH领域的最新研究成果和前沿议题。您作为该领域的权威专家,请您结合会议公布的最新研究动态,谈谈对当前PAH的新见解,以及诊疗策略的发展趋势?

柳志红教授:

PAH精准医学的技术创新与临床转化进展

今年ACC会议关于PAH领域的研究备受瞩目,尤其在技术创新与临床转化方面取得突破性进展。会期第一天即开展了“PAH领域的传奇人物与领军者对话”,会议强调,PAH治疗正经历从经验主导到精准医学的范式转变[1]。一方面,多学科协作模式的深化与风险分层的完善,为个体化治疗构建了更科学的决策框架;另一方面,推动技术进步并鼓励医疗实践中的持续学习具有重要意义。

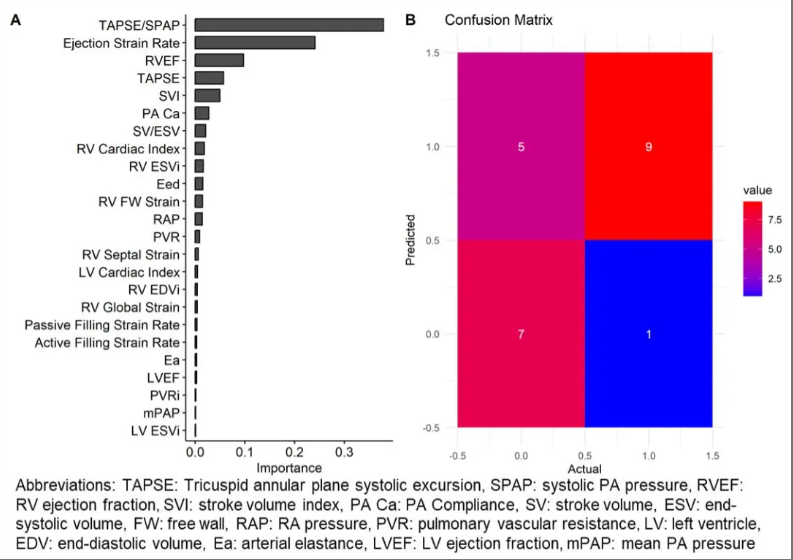

一项研究提示,基于无监督机器学习定义的严重PAH的超声心动图表型可预测预后,使传统影像学迈向精准化医疗(图1)[2]。另一项采用极端梯度提升(XGBoost)来识别与PH死亡率相关的血流动力学和影像学变量的研究证明,XGBoost模型具有较高的训练准确性和特异性[3](图2)。优化此模型对PH的风险分层和临床决策制定有益。

图1. 基于无监督机器学习的严重PAH超声心动图表型与患者生存预后的关联

图2. 基于XGBoost模型识别与PH死亡率相关变量的结果

针对血管重塑新靶点的PAH药理学突破

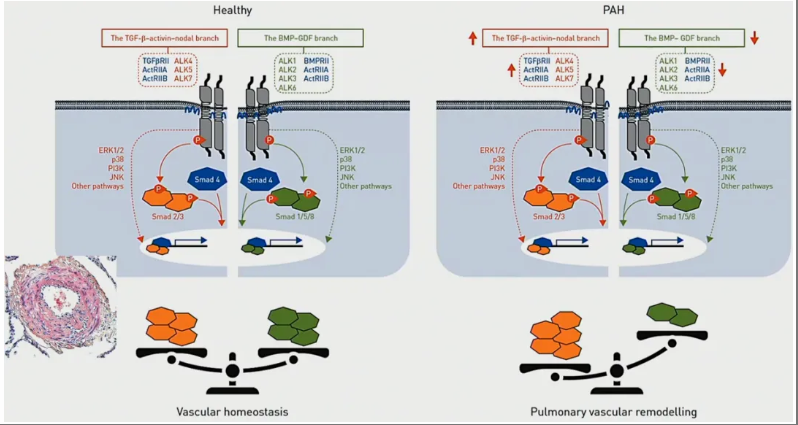

“PAH的创新药理学进展”的科学会议指出,建议PAH起始联合治疗,尽早达标。如果患者仍未达到治疗目标,则需要进行升级治疗。在过去的30年里,肺血管舒张剂确实对PAH患者有效,但它们并没有靶向解决PAH的关键机制——血管重塑。促增殖-抗增殖信号的失衡导致了血管细胞异常增殖及肺血管的病理学重塑是PAH的重要致病机制(图3)[4]。由于对这些复杂通路的深入理解,发现了更多可干预靶点,这将是在现有既定治疗的基础上实现额外效果的前景方案。

.

.

图3. 肺血管重塑促增殖-抗增殖信号传导示意图

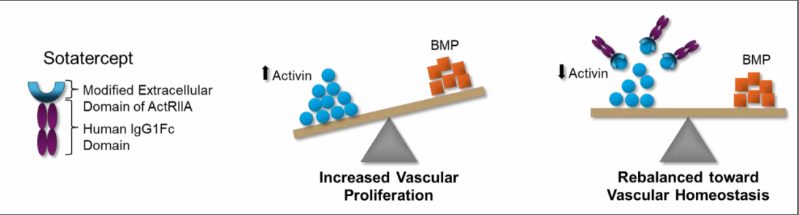

Sotatercept作为全球首个针对PAH潜在病理生理机制的激活素信号传导抑制剂,可重新平衡促增殖和抗增殖信号,以调节血管增殖,从而改善血管重塑(图4)[5,6]。

图4. Sotatercept在肺动脉高压中的作用机制示意图

复合风险降76%!ZENITH试验带来突破性数据

Late-Breaking环节公布的ZENITH试验[7],可称为PAH领域的一项突破性研究,试验旨在验证Sotatercept对WHO功能分类Ⅲ或Ⅳ级PAH患者的疗效与安全性。早在数月前,ZENITH研究的中期分析便以压倒性的疗效提前达到主要研究终点,促使这项3期临床研究提前终止。这次ACC会议发布了ZENITH试验3期临床研究结果,在PAH领域引发了广泛关注。

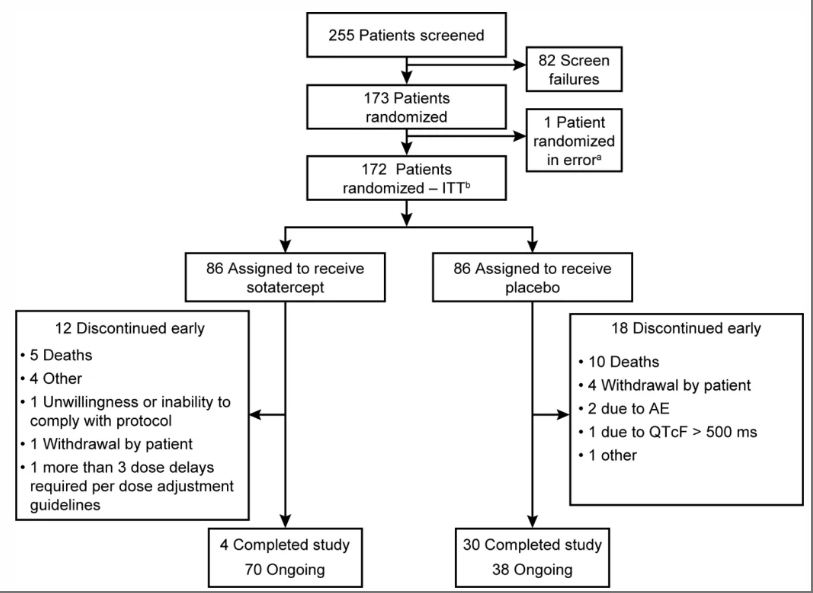

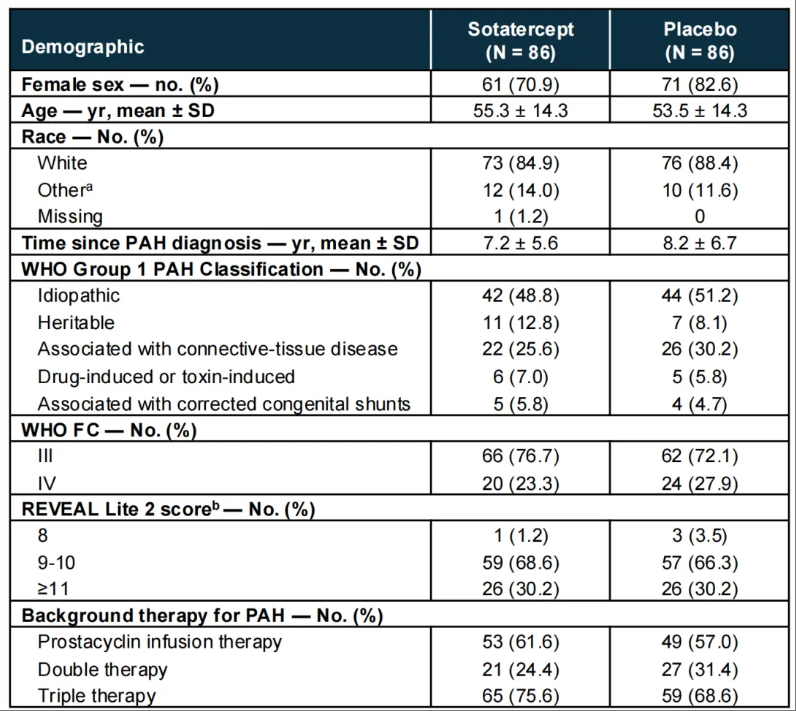

该试验招募了172名接受最大耐受背景PAH治疗的参与者,以1∶1的比例分为 Sotatercept治疗组和安慰剂组(图5)。研究基线人群中,102例患者(59.3%)接受前列环素输注治疗;48名患者(27.9%)接受双联治疗;124名患者(72.1%)接受三联疗法。Sotatercept组和安慰剂组之间的人口统计学和基线特征相似(图6)。

图5. 研究设计

图6. 患者基线特征

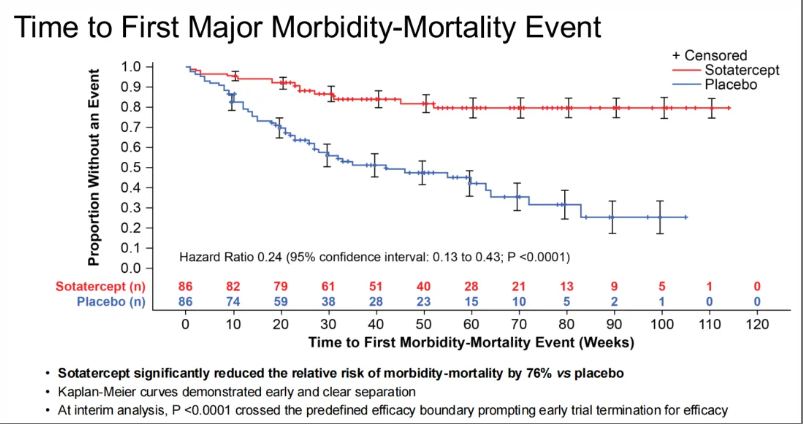

研究结果显示,尽管接受了最大程度的背景治疗,但与安慰剂组相比,Sotatercept组显著降低复合终点(全因死亡、肺移植或因疾病恶化住院≥24小时)风险达76%。中期分析显示,Sotatercept组和安慰剂组的生存曲线(KM曲线)显示出早期且明显的差异(P<0.0001),达到了预先设定的疗效界值(图7)。

图7. ZENITH试验中期分析主要结果

ZENITH试验再次验证了激活素信号通路抑制剂Sotatercept可显著降低高危PAH患者的死亡风险并延缓疾病进展,为该疾病从传统扩血管治疗,到针对潜在发病机制改善血管重塑的转变奠定了坚实基础。

《国际循环》:ACC上,中国学者也带来了PAH领域的研究成果,请您谈谈这些研究的成果及临床启示?

柳志红教授

ERA+利奥西呱联合治疗显著改善PAH患者预后

中国学者对PAH这一公共卫生问题也给予了高度关注。我们团队的一项旨在探索中国PAH患者中起始联合内皮素受体拮抗剂(ERA)和利奥西呱的研究入选本次ACC大会Poster[8]。73名接受利奥西呱与ERA联合治疗的PAH患者在中位随访10(6~12)个月后,6分钟步行距离(平均增加26 m,P=0.015)、NT-proBNP水平(降低64.1%,P=0.002)以及世界卫生组织心功能分级均得到显著改善。右心室-肺动脉耦联也观察到显著改善(增加22.2%,P<0.001),且COMPERA 2.0风险分层显示向低风险类别转变(P=0.040)。结果提示,利奥西呱与ERA联合治疗提高了PAH患者的运动能力、血流动力学状态以及降低风险分层。ERA+利奥西呱联合治疗可能是PAH管理中的一个有前景的策略,未来还需大规模随机对照研究来确认这一发现。

精准医学时代:PH病因筛查不可或缺

这次ACC上,我们团队还带来一项以PH为首发表现的钴胺素C型甲基丙二酸血症病例报告[9]。患者是一名13岁青少年,通过检查诊断为因甲基丙二酸血症导致的第5类PH。这个病例带来的提示是,对于出现不明原因PH的青少年患者,尤其是当实验室检查提示大细胞性贫血和高同型半胱氨酸血症时,应考虑甲基丙二酸血症的可能性。对于确诊为因甲基丙二酸血症导致肺动脉高压的患者,尽早纠正代谢紊乱至关重要。

本例患者经规范治疗后,疾病得到治愈。PH具有显著的异质性特征。在临床接诊此类患者时,需要开展病因学筛查。即使初始评估未能明确病因,在治疗过程中仍需持续追踪潜在致病因素。部分病例通过基因检测可发现特异性遗传标记,这对优化个体化治疗方案及开展家族遗传风险评估具有重要价值。

《国际循环》:作为我国肺动脉高压领域的领军者,您认为PAH领域诊疗现状及未来发展方向是怎样的?本次ACC公布的研究成果对中国PAH的管理有哪些启示?

柳志红教授

确诊与全程随访管理均需重视

关于PAH的未来发展,这次ACC的肺血管疾病专题中,多位专家针对“肺动脉高压的未来”进行了热烈讨论。其中提到,对PAH患者进行随访管理的监测具有重要意义。超声心动图(ECHO)是一种可行性强的非侵入性检查手段,在肺动脉高压的筛查、初步诊断以及随访风险评估中均具有极高价值。对于肺动脉高压患者,临床诊疗中当ECHO提示右心室肥厚时,右心导管检查必不可少,它是确诊和评估肺动脉高压的关键手段。右心导管检查可明确肺动脉高压的分型、特殊分流、病因以及对病情危重做出判断,对制定治疗方案及预后风险评估具有重要价值。

中国PAH诊疗现状:诊断延迟与治疗规范化的双重挑战

因为PAH疾病的复杂性,我国各地医疗条件发展不均衡,医生对PAH疾病的认知存在差异,我国PAH诊疗仍有非常大的改善空间。2021年,国家心血管病专家委员会右心与肺血管病专业委员会成立后,我们开展了中国肺动脉压患者生存现状的调研。调研发现,我国以先心病相关PAH为主,从出现症状到确诊平均需要2.2年,从确诊到接受药物治疗平均还需要2.6年。研究发现,多数患者起始治疗不达标,47%的患者起始为单药方案,特别是针对确诊时已达到WHO功能分级Ⅲ级和Ⅳ级的患者,仍然有47%和36%的患者起始单药方案[10]。

随着医学科研的进步,新型治疗药物的出现为PAH患者带来希望。如ACC会议上公布的激活素信号传导抑制剂Sotatercept,该药在其之前的另一重要3期临床研究STELLAR试验中证明可使WHO功能分级Ⅱ和Ⅲ级患者的死亡或临床恶化时间延迟了84%[11]。基于该试验结果的长期模拟显示,越早加用Sotatercept可以在背景治疗(其中联合靶向治疗占比95%)基础上延长12个生命年的总生存期,而延迟治疗则会导致4年寿命损失。基于这些优秀数据,目前Sotatercept已在多国获批上市,也期待早日在我国应用于临床,为患者早日康复、回归正常生活和工作带来希望。

总结

展望未来,PAH诊疗领域机遇与挑战并存。随着对PAH血管重塑等发病机制认识加深,更多干预靶点被发现,推动了药物研发。其中,Sotatercept作为全球首个激活素信号传导抑制剂,为治疗带来了新突破。同时,技术创新持续为精准医学注入活力。但我国PAH诊疗存在诊断延迟、起始治疗不达标、风险分层评估不客观等问题。未来需加强多学科协作模式,构建PAH患者全周期随访管理体系,驱动我国肺动脉高压诊疗向精准医学范式转型,最终实现疗效优化与生活质量提升的“双目标”,使患者生存获益最大化。

专家简介

柳志红 教授

主任医师(二级),协和医大医学博士,博士(后)研究生导师

阜外医院呼吸与肺血管病中心主任

美国心脏病专家会员(FACC)

国家心血管病专家委员会委员兼右心与肺血管病专业委员会主任委员

国家心血管病中心肺动脉高压专科联盟理事长

国家心血管系统疾病医疗质量控制中心肺动脉高压质控工作组组长

中华医学会心血管病学分会肺血管病学组副组长国家卫健委心血管药物临床研究重点实验室学委会委员国家心血管病临床医学研究中心PI 中国医师协会睡眠医学专委会常委兼心血管学组组长中国女医师协会心脏与血管专业委员会副主任委员先后承担国家、省部级等有关肺动脉高压、肺栓塞、睡眠呼吸障碍相关课题20余项,主持、参加国内外多中心临床试验20余项。发表论文380余篇(以第一或通讯作者发表SCI论文100篇),作为通讯/共同作者发表的著作被24部国际指南/共识/声明等指导性文件引用。个人H-指数28。

京公网安备 11010502033353号

京公网安备 11010502033353号